El amor romántico y la violencia simbólica. Parte 1.

Planteamiento del problema

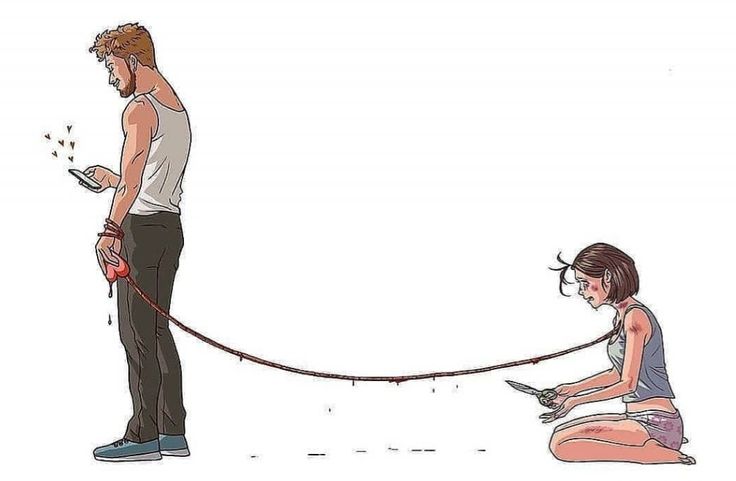

Actualmente, el amor romántico en la adolescencia es un fenómeno sociocultural que influye profundamente en las relaciones afectivas juveniles. Muchas adolescentes interpretan conductas como celos y control como muestras de amor, lo cual enmascara formas de violencia simbólica —violencia invisible y normalizada—. Esta problemática se manifiesta en la naturalización del control, el sufrimiento amoroso y la dificultad para cuestionar relaciones disfuncionales. Su origen está en mitos del amor romántico reforzados por medios, redes sociales y contextos culturales, que fomentan ideas de sacrificio y dependencia emocional. Las consecuencias incluyen relaciones desiguales, baja autoestima y dificultad para reconocer la violencia. A nivel social, perpetúan desigualdades de género. De este modo y como se mencionó en el apartado anterior, el presente estudio pretende responder; ¿Cómo influye la percepción sobre el amor romántico que tienen adolescentes entre 13 y 17 años de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja en la aceptación o invisibilización de prácticas de control y poder en sus relaciones afectivas?

Contextualización

El amor romántico se basa en creencias que idealizan la entrega total y dependencia emocional, lo que puede derivar en violencia simbólica, especialmente en adolescentes. Esta violencia se invisibiliza al ser considerada normal, debido a la socialización en roles tradicionales, la falta de información y la exposición constante a modelos relacionales patriarcales. Las adolescentes interiorizan mitos como el sacrificio o los celos como amor, lo que las lleva a justificar conductas abusivas. Las causas están en los medios, la familia y las estructuras patriarcales. Las consecuencias incluyen dependencia, problemas de autoestima y salud mental. La cronificación de estas prácticas hace urgente intervenir desde edades tempranas con educación afectivo-sexual y perspectiva de género.

Justificación

Esta investigación es relevante por visibilizar cómo el amor romántico normaliza dinámicas de control y dominación en adolescentes. Ayudará a instituciones educativas a entender y abordar estas percepciones para prevenir relaciones tóxicas. Además, aportará evidencia útil para campañas educativas y empoderamiento juvenil. Beneficiará también a familias, docentes y profesionales al brindar herramientas de intervención. Académicamente, contribuirá al estudio de la violencia simbólica en adolescentes, especialmente en contextos latinoamericanos y en la comunidad LGBTQ+, donde existen vacíos investigativos.

Esbozo del Marco Teórico

Antecedentes

Diversos estudios muestran que durante la adolescencia, etapa crítica para la construcción de identidad, los mitos del amor romántico refuerzan roles desiguales y dificultan identificar violencia simbólica. Investigaciones de Ariza et al. (2022), Caro & Monreal (2017) y Flores (2019) vinculan estas creencias con la justificación de conductas abusivas. Benalcázar-Luna (2015) analiza los micromachismos como formas sutiles de dominación. Esteban & Távora (2008) destacan cómo el amor romántico idealizado perpetúa la subordinación femenina. Otros estudios recientes, como los de Cadavid-Marín (2022) y Bonilla-Algovia (2021), evidencian cómo la influencia de redes sociales refuerza estos modelos disfuncionales en jóvenes.

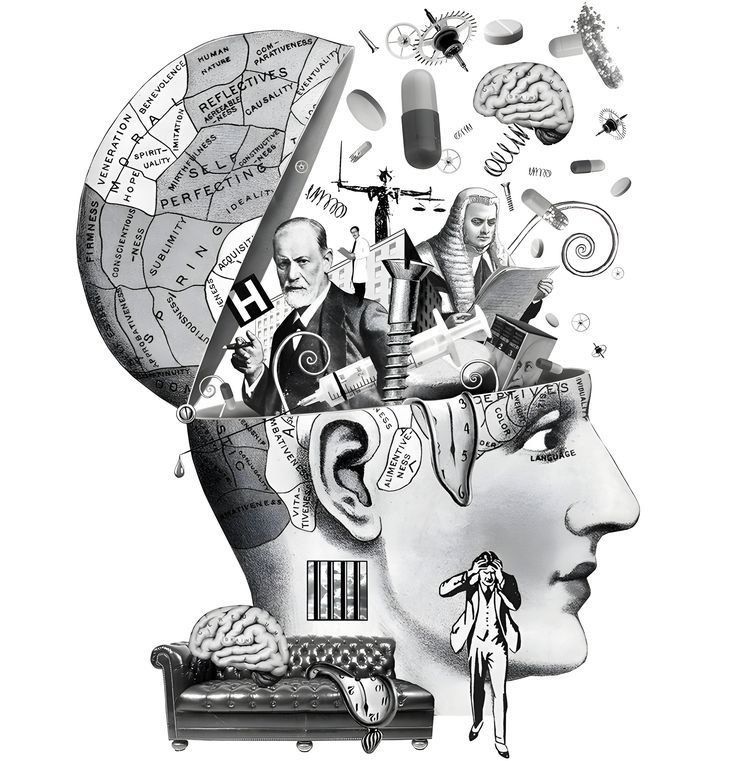

Referentes teóricos

El marco conceptual parte de Pierre Bourdieu (2012), quien define la violencia simbólica como dominación aceptada e interiorizada. Se complementa con el feminismo latinoamericano, especialmente Marta Lamas (2007), que aborda el género como construcción cultural al servicio de la desigualdad. Erich Fromm (1956) diferencia entre amor maduro (basado en respeto y libertad) e inmaduro (posesión y dependencia), útil para analizar relaciones adolescentes. Robert Sternberg (1986) aporta la teoría triangular del amor —intimidad, pasión y compromiso— para identificar vínculos equilibrados o problemáticos. Finalmente, Zygmunt Bauman (2005) con el concepto de "amor líquido" explica cómo la era digital y la cultura del consumo dificultan relaciones afectivas estables entre adolescentes.

Taller de Referencia:

Referencias:

Ariza Ruiz, A., Viejo Almanzor, C. & Ortega Ruiz, R. (2022). El Amor romántico y sus mitos en Colombia: una revisión sistemática. Suma Psicológica.

Bauman, Z. (2005). Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Fondo de Cultura Económica.

Benalcázar-Luna, M. (2015). Micromachismo: manifestación de violencia simbólica. Universidad Técnica de Cotopaxi.

Bittar, D. B., & Nakano, A. M. S. (2018). Violencia simbólica entre adolescentes en las relaciones afectivas entre novios. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 51

Bonilla-Algovia, E., Rivas-Rivero, E., & Gómez, I. P. (2021). Mitos del amor romántico en adolescentes: relación con el sexismo y variables procedentes de la socialización. Educación XX1, 24(2). https://doi.org/10.5944/educxx1.28514.

Bourdieu, P. (2012). Symbolic violence. Revista Latina de Sociología.

Cadavid-Marín, A. M., & Marínez-Garcés, J. D. (2022). Violencia simbólica en relaciones de pareja desde la marginalidad en mujeres jóvenes. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud, 20(3), 1-25. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.20.3.4742

Caro García, C. & Monreal Gimeno, M. C. (2017). Creencias del amor romántico y violencia de género. International Journal of Developmental and Educational Psychology.

Esteban, M. L. & Távora, A. (2008). El amor romántico y la subordinación social de las mujeres: revisiones y propuestas. Anuario de Psicología.

Flores Fonseca, V. M. (2019). Mecanismos en la construcción del amor Romántico. La Ventana.

Fromm, E. (1956). The Art of Loving. Harper & Row.

Lamas, M. (2007). La construcción sociocultural de los géneros. En M. Lamas (Ed.), El género: La construcción cultural de la diferencia sexual (pp. 13–35). PUEG/UNAM.

Liu, N., Lu, Z., & Xie, Y. (2021). Factors Affecting the Public Acceptance of Extramarital Sex in China. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 18(11), 5767. https://doi.org/10.3390/ijerph18115767

Muñoz-Rivas, M. J., Graña, J. L., O'Leary, K. D., & González, M. P. (2009). Prevalence and predictors of sexual aggression in dating relationships of adolescents and young adults. PubMed, 21(2), 234-240. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19403076

Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93(2), 119–135. https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.2.119