El amor romántico y la violencia simbólica. Parte 2.

Continuando con lo que abordamos en el apartado anterior, los demás aspectos de la propuesta se plantean a continuación:

Enfoque

El estudio adopta un enfoque cualitativo, ya que busca comprender las percepciones, significados y experiencias subjetivas que adolescentes construyen sobre el amor romántico y su vínculo con la aceptación o invisibilización de prácticas de control. Este enfoque permite una comprensión empática y contextualizada, sin imponer categorías previas, centrándose en la experiencia vivida.

Método

La investigación se basa en los principios de la etnometodología, que explora cómo las personas construyen el orden social a través del lenguaje y las interacciones cotidianas. A través de entrevistas, grupos de discusión y análisis del lenguaje, se pretende identificar formas sutiles de violencia simbólica normalizadas por las adolescentes en su entorno afectivo y social.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

Cada uno de estos métodos fueron abordados profundamente en la página principal, por si el lector se interesa en alguno:

Entrevistas semiestructuradas: Exploran experiencias subjetivas, creencias sobre el amor, justificación de comportamientos como celos y control, y comprensión de la violencia simbólica.

Grupos focales: Permiten observar creencias compartidas, reacciones grupales frente a mitos del amor y prácticas normalizadas de control. Favorecen la participación y el diálogo en un entorno de confianza.

Encuestas abiertas: Combinan preguntas abiertas con ítems tipo Likert para identificar patrones generales y creencias sobre el amor romántico y la violencia simbólica. Complementan la investigación cualitativa con una visión más amplia.

Cartografía social: Ayuda a identificar espacios físicos y digitales donde las adolescentes perciben seguridad o malestar en sus relaciones, y reflexionar sobre su entorno y el futuro deseado.

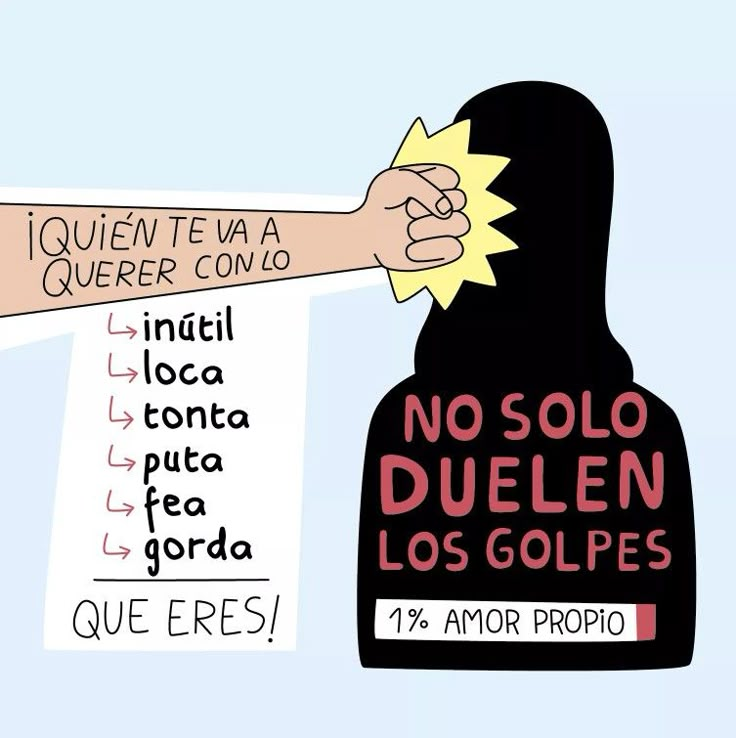

Iconografía: A través del dibujo, se analizan las representaciones simbólicas de relaciones amorosas ideales y dañinas, permitiendo identificar estereotipos, mitos y señales de desigualdad desde una dimensión visual y emocional.

Caracterización de la población objeto de estudio

La población está compuesta por adolescentes mujeres de 13 a 17 años de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja (Boyacá), etapa clave en la formación identitaria y emocional. La muestra estimada es de 20 a 30 adolescentes, seleccionadas por su disposición a participar y experiencia directa o indirecta en relaciones afectivas. No hay exclusiones por orientación sexual, raza o religión. Los criterios de inclusión son: pertenencia a la institución, rango de edad, experiencia relacional y voluntariedad.

Taller de Referencia:

Referencias:

Ariza Ruiz, A., Viejo Almanzor, C. & Ortega Ruiz, R. (2022). El Amor romántico y sus mitos en Colombia: una revisión sistemática. Suma Psicológica.

Bauman, Z. (2005). Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Fondo de Cultura Económica.

Benalcázar-Luna, M. (2015). Micromachismo: manifestación de violencia simbólica. Universidad Técnica de Cotopaxi.

Bittar, D. B., & Nakano, A. M. S. (2018). Violencia simbólica entre adolescentes en las relaciones afectivas entre novios. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 51

Bonilla-Algovia, E., Rivas-Rivero, E., & Gómez, I. P. (2021). Mitos del amor romántico en adolescentes: relación con el sexismo y variables procedentes de la socialización. Educación XX1, 24(2). https://doi.org/10.5944/educxx1.28514.

Bourdieu, P. (2012). Symbolic violence. Revista Latina de Sociología.

Cadavid-Marín, A. M., & Marínez-Garcés, J. D. (2022). Violencia simbólica en relaciones de pareja desde la marginalidad en mujeres jóvenes. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud, 20(3), 1-25. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.20.3.4742

Caro García, C. & Monreal Gimeno, M. C. (2017). Creencias del amor romántico y violencia de género. International Journal of Developmental and Educational Psychology.

Esteban, M. L. & Távora, A. (2008). El amor romántico y la subordinación social de las mujeres: revisiones y propuestas. Anuario de Psicología.

Flick, U. (2015). El diseño de la Investigación Cualitativa. Ediciones Morata.

Flores Fonseca, V. M. (2019). Mecanismos en la construcción del amor Romántico. La Ventana.

Fromm, E. (1956). The Art of Loving. Harper & Row.

Garfinkel, H. (1991). Studies in Ethnomethodology. Polity.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación.

Lamas, M. (2007). La construcción sociocultural de los géneros. En M. Lamas (Ed.), El género: La construcción cultural de la diferencia sexual (pp. 13–35). PUEG/UNAM.

Liu, N., Lu, Z., & Xie, Y. (2021). Factors Affecting the Public Acceptance of Extramarital Sex in China. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 18(11), 5767. https://doi.org/10.3390/ijerph18115767

Muñoz-Rivas, M. J., Graña, J. L., O'Leary, K. D., & González, M. P. (2009). Prevalence and predictors of sexual aggression in dating relationships of adolescents and young adults. PubMed, 21(2), 234-240. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19403076

Palacios-Verdugo, M. M., & Valverde, P. (2020). Mitos del amor romántico y violencia de género en jóvenes estudiantes de la Universidad del Azuay. Killkana Social, 4(3), 27-34. https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v4i3.665

S.J. Taylor; R. Bodgan (1984). "La entrevista en profundidad". Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Barcelona: Paidós Ibérica.

Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93(2), 119–135. https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.2.119